История картины[ | ]

Перевозка во Францию

Во время Наполеоновских войн Венеция захвачена французскими войсками. 16 мая 1797 года Франция подписывает мирное соглашение с Венецией, согласно которому город обязуется выплатить 3 миллиона турских ливров наличными, ещё столько же оборудованием для военно-морского флота, а также передать Французской республике три линейных корабля, два фрегата, 20 картин и 500 манускриптов на выбор французского генералитета. Для выполнения последнего пункта соглашения французское командование отправляет в Венецию трёх членов Комиссии по делам Наук и Искусств: Жан-Симона Бартелеми, Jacques-Pierre Tinet и Клода Луи Бертолле, которые отобрали в конечном итоге 18 картин — в том числе и «Брак в Кане Галилейской», — а также 2 статуи.

Картину разложили на площади перед собором Сан-Джорджо Маджоре, скрутили в цилиндрический рулон большого диаметра, перекладывая листами белой бумаги после каждого поворота. Полученный свёрток обернули тканью и стянули обёрнутой вокруг него двойной спиралью лентой, таким образом, чтобы никакое внутреннее движение картины не было возможным. Свёрток поместили в обитый для непроницаемости медью сундук.

26 сентября 1797 года упакованную таким образом картину погрузили на фрегат Sensible. 28 января 1798 года фрегат прибыл в Тулон. К тому времени корабельные крысы уже прогрызли оборачивавшую картину ткань, поэтому картина была немедленно выгружена на землю, а затем перегружена на речной корабль La Créole, поднявшийся вверх по течению Роны до Лиона, затем по Соне и через центральный канал привезший груз в Шалон-сюр-Сон. Далее более лёгкие корабли каналами перевезли картину на Сену, и 16 июля шедевр Веронезе прибыл в Париж. Ещё 10 дней понадобилось для организации перевозки картины в Лувр, куда она прибыла 27 июля 1798 года, как часть триумфального «Конвоя Наук и искусств» (фр. Convoi des Sciences et des Arts).

Реставрация 1798—1799 годов

С 8 ноября 1798 года «Брак в Кане Галилейской» впервые выставляется в Квадратном салоне Лувра (фр. Salon carré du Louvre). Немедленно встаёт вопрос сохранности картины: полотно, состоящее из нескольких сшитых между собой полос холста, нуждается в консолидации; сама картина также должна быть очищена и реставрирована.

28 ноября 1798 года консерваторы Лувра принимают решение распороть средний горизонтальный шов картины, проходящий на уровне балюстрады, разделив таким образом холст картины на две части. Каждая часть затем была отдельно натянута на свой подрамник. Эта операция завершилась 19 июня 1799 года. С июля по декабрь 1799 года проходит чистка и реставрация картины.

30 мая 1801 года картина снова выставляется в Квадратном салоне Лувра. Холст остаётся разделённым на две половины, стык между ними замаскирован специальной тональной мастикой. Мастика оказалась достаточно хрупкой — в 1802 и в 1806 годах её приходится полностью переделывать.

Переговоры 1815 года о возврате картины Австрии

«Брак в Кане Галилейской» практически постоянно висит в Квадратном салоне до самого конца Империи — картину временно снимают со стены лишь в 1810 году, когда Квадратный салон Лувра переделывают в часовню для венчания Наполеона с Марией-Луизой.

Сразу же после падения Империи Австрия, в чью империю входит в то время Венеция, предъявляет свои права на картину и требует её возвращения. Переговоры от Франции ведёт Жак Лавалле, генеральный секретарь администрации французских музеев, 2 октября 1815 года ему удаётся подписать с Австрией соглашение, согласно которому картина остаётся в Лувре — в обмен на картину «Le repas chez Simon» Шарля Лебрена (в настоящее время находится в венецианской Академии).

Эвакуации картины

Во время войны 1870 года картину — снова в свёрнутом виде — эвакуируют из Парижа в Брест. 3 сентября 1870 года она прибывает в Арсенал Бреста, но уже в сентябре 1871 года картину возвращают в Лувр.

Во время Первой мировой войны картину не эвакуируют — это единственная картина, оставшаяся висеть в Квадратном салоне во время войны.

Непосредственно перед Второй мировой войны коллекцию Лувра эвакуируют. 28 августа 1939 года «Свадьбу в Кане Галилейской» вывозят из Лувра. Сначала картину помещают в замок Шамбор, затем в замок Лувиньи. В июне 1940 года картину перевозят в аббатство Лок-Дьё, в сентябре 1940 года — в Музей Энгра. В ноябре 1942 года картина возвращается в Лувр.

После Второй мировой войны

В феврале 1948 года холст картины снова натягивают на подрамник, и начиная с 1949 года «Свадьба в Кане Галилейской» выставляется в Зале семи каминов Лувра. В 1951 году картину перевозят в Зал законодательного собрания, где она и находится до сих пор, прямо напротив Джоконды Леонардо да Винчи.

В 1989—1992 годах картина снова была реставрирована.

Последний шедевр

Нельзя не упомянуть последний шедевр мастера, написанный в последний год перед смертью. Тайная вечеря.

В ней весь Тинторетто. Полупрозрачные ангелы. А рядом кошка заглядывает в корзину, ищет, чем бы поживиться. Соседство удивительное.

А ещё невероятный свет. Такого мастерства Тинторетто добивался всю жизнь. В его мастерской было несколько коморок с маленькими отверстиями, в которые он направлял свет. Так он изучал свет, падающий на предметы под разным углом.

Вот откуда такая невероятная правдивость. Смотришь и понимаешь: да, именно так оно и было. Разве что ангелов было не разглядеть.

Тинторетто. Тайная вечеря. 1592-1594 гг. Церковь Сан-Джорджо Маджоре, Венеция

Красное

Вероятнее всего, Иисус сотворил красное вино, ведь именно оно преимущественно выращивалось в Галилее с незапамятных времен. И сегодня красные вина занимают 75% израильского рынка этой алкогольной продукции, а белые – лишь 25%.

Кроме того, красное вино, символизирующее кровь Христа, используется христианами во время проведения обрядов, важнейшим из которых является евхаристия (причащение). Об этом говорится в статье протоирея Павла Гумерова «Таинство причащения», которая опубликована религиозно-просветительским порталом «Православие.ру».

Во время тайной вечери, перед своей мученической смертью, Иисус угостил апостолов хлебом и вином, которые символически отображали Его Тело и Кровь. Так ученики причастились. Впоследствии данный обряд стал обязательным для всех христиан.

Некоторые специалисты даже считают, что христианство в какой-то мере способствовало повсеместному распространению красных сортов винограда.

Гипнотическое

Но существует и весьма оригинальная трактовка интересующего нас чуда. Некоторые специалисты полагают, что на свадьбе в Кане Галилейской гости пили обычную воду, им лишь казалось, что в чашах находится вино. Об этом говорится в книге британского ученого и писателя Робина Уотерфилда «Гипноз. Скрытые глубины. История открытия и применения» (перевод М.А. Андреевой, М. 2006 г.).

Автор отметил, что ряд исследователей считают Иисуса хорошим гипнотизером. Они пытаются логически объяснить совершенные им чудеса и исцеления, неизменно приходя к выводу, что чуть ли не все подобные случаи – результат мастерского манипулирования сознанием людей.

Получается, что Христос просто загипнотизировал всех гостей на свадьбе в Кане Галилейской. А Богородица обратилась с просьбой к своему сыну, зная о его неординарных способностях. Впрочем, сам Робин Уотерфилд считает такую трактовку чудес, описанных в Новом Завете, натянутой и неправдоподобной.

«Все это не слишком убедительно. И хотя лично я сам не верю (или, как минимум, отношусь с осторожным скептицизмом) в «волшебную» природу деяний Иисуса и склонен искать более правдоподобные объяснения происходившему, но никаких доказательств в пользу того, что Иисус был гипнотизером, я тоже не вижу», – написал автор.

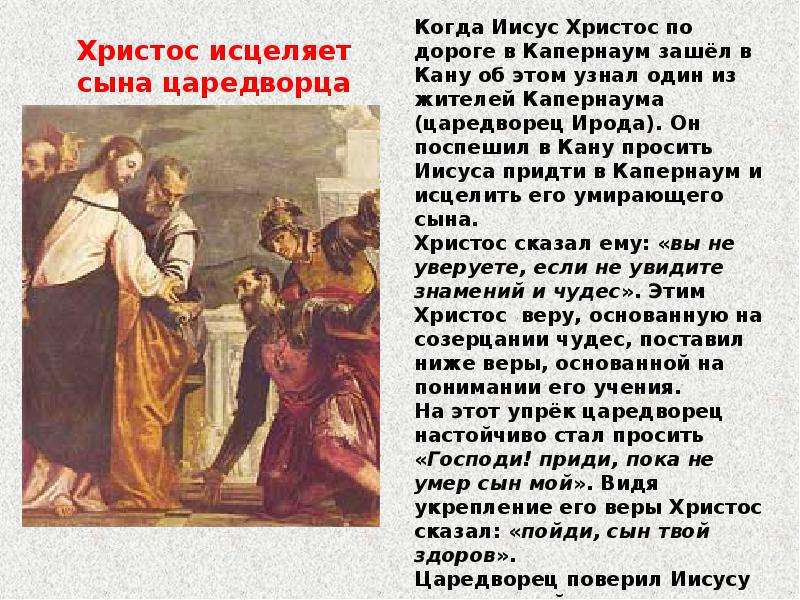

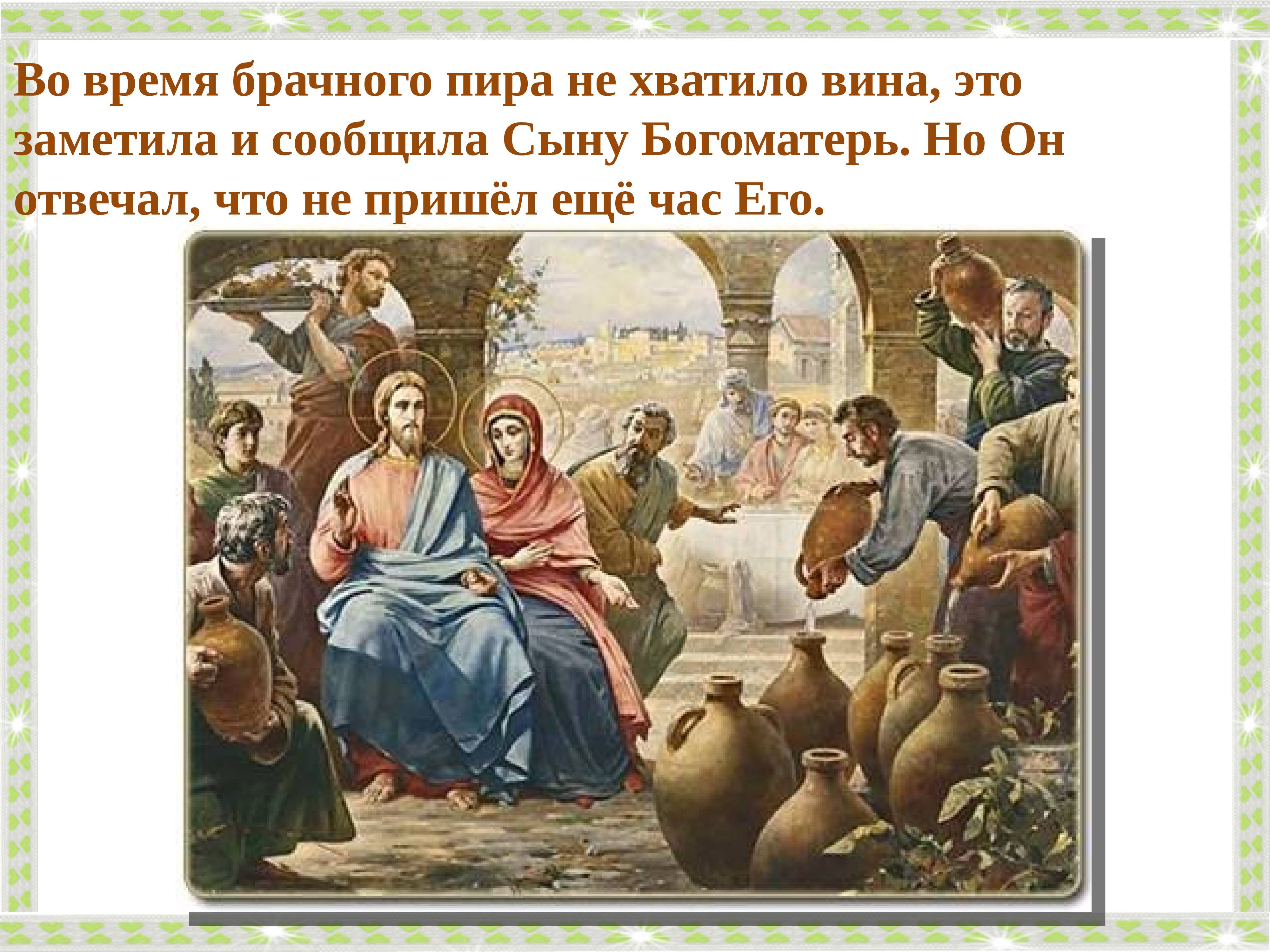

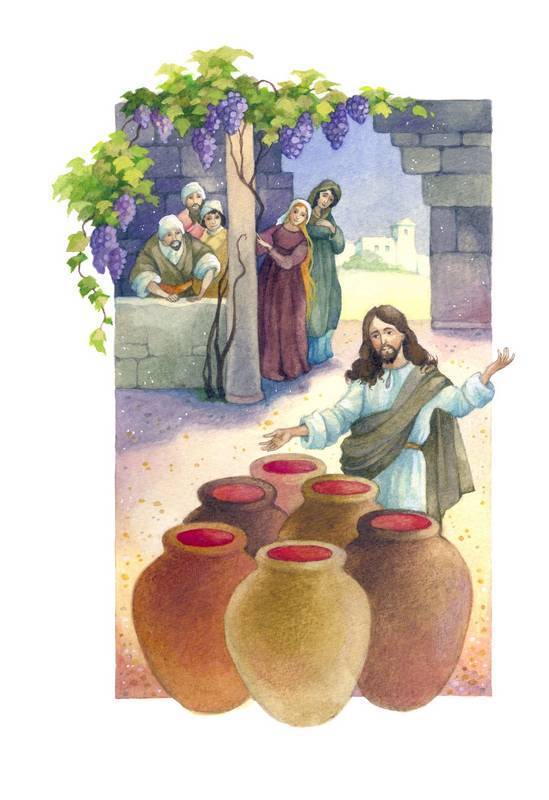

Первое чудо на браке в Кане Галилейской (Иоан. 2:1-12)

О первом чуде, которое совершил Иисус Христос (превращении воды в вино на свадьбе, или «браке», в Кане Галилейской), повествует только один Евангелист Иоанн. Это произошло на третий день после выхода Его в Галилею с Филиппом и Нафанаилом. Кана, маленький городок, находившийся в 2-3 часах ходьбы к северу от Назарета, называлась Галилейской в отличии от другой располагавшейся близ города Тира. Кана Галилейская была родиной Нафанаила.

Иисус был приглашен как обычный человек, как знакомый, по обычаю гостеприимства. Мать Его тоже была там, то есть, по-видимому, прибыла туда раньше. Семья, справлявшая свадьбу, была, вероятно, не из богатых, поэтому во время пира и обнаружился недостаток вина. Пресвятая Дева приняла живое участие в этом обстоятельстве, которое могло испортить чистое удовольствие семейного торжества. Ее душа, полная благости, явила здесь первый пример ходатайства и заступничества за людей перед Своим Божественным Сыном. «Вина нет у них», говорит Она Ему, несомненно, рассчитывая на то, что Он окажет этим бедным людям Свою чудесную помощь. «Что Мне и Тебе, Жено?» Не нужно видеть здесь в слове Жено даже и тень непочтительности, это обычное обращение, принятое на Востоке. В самые тяжелые минуты Своих страданий на кресте Господь так же обращается к Своей Матери, поручая заботу о Ней Своему возлюбленному ученику (Иоан. 19:26). «Еще не пришел час Мой», говорит Господь. Вероятнее всего, Иисус имел в виду, что еще не все вино, припасенное на свадьбу, вышло полностью. Во всяком случае, из дальнейших слов Его Матери можно видеть, что Она никак не приняла ответ Своего Сына за отказ. «Что скажет Он вам, то и сделайте», обращается Она к слугам.

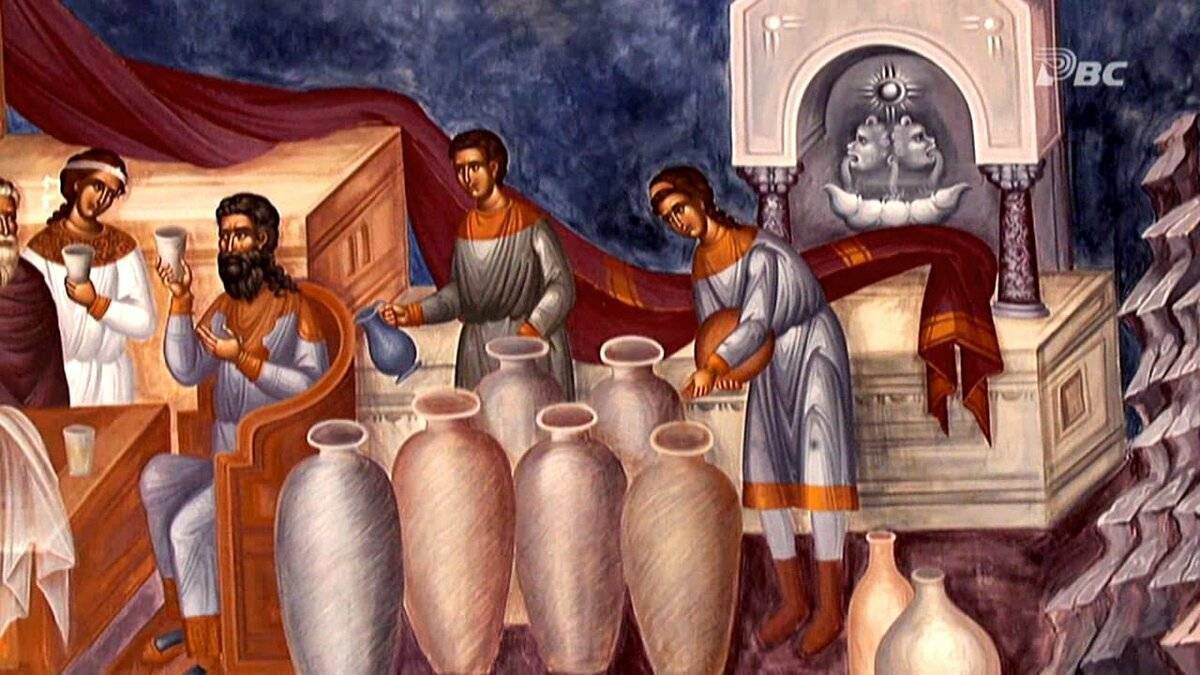

Там находилось шесть каменных водоносов, служивших для частых омовений, установленных иудейскими законами, например, для омовения рук перед принятием пищи. Вместимость этих водоносов была огромна, поскольку «мера», или «бат», равнялся, по нашим мерам, полутора ведрам; так что там могло быть от 18 до 27 ведер по общей вместимости, и тем разительнее чудо, совершенное Господом.

Иисус велел слугам наполнить водоносы водой, «и наполнили их до верха». Далее Иисус приказывает зачерпнуть из сосудов и поднести распорядителю пира, чтобы тот убедился в истине совершенного чуда. Чудо это, как видим, совершено Господом даже без прикосновения, на расстоянии, что особенно ярко свидетельствует о всемогуществе Его Божественной силы. «Дабы показать, говорит св. Златоуст, что Он Сам Тот, Кто превращает воду в виноград и обращает дождь в вино через корень винограда; и то, что в растении происходит в течение долгого времени, Он совершает в одно мгновение на браке». Не знавший, откуда появилось вино, распорядитель зовет жениха, свидетельствуя своими словами истинность совершенного чуда и даже подчеркивая, что чудесное вино много лучшего качества, чем то, что было у них. Из слов «Когда напьются» не нужно делать вывод, будто на этой свадьбе все были пьяны, речь здесь идет об общем обычае, а не в применении к данному случаю. Известно, что евреи отличались умеренностью в употреблении вина, которое в Палестине считалось обычным напитком, и разбавлялось водой. Напиваться допьяна считалось крайне непристойным. Конечно же, Господь Иисус Христос не принял бы участия в пиршестве, где многие могли быть пьяны. Цель чуда доставить радость бедным людям, справлявшим свое семейное торжество. В этом и сказалась благость Господа. По свидетельству Евангелиста, то было первое чудо, которое сотворил Господь, вступив на путь Своего общественного служения, и которое было совершено так же с целью явить славу Свою как Сына Божья, и утвердить в вере в Себя Своих учеников. После этого чуда все святое семейство, побыв некоторое время в Назарете, направилось в Капернаум для того, чтобы оттуда предпринять путешествие в Иерусалим на праздник Пасхи.

Символическое

Данное чудо вызвало немало споров среди богословов. Некоторые специалисты видят в нем отголоски древнего культа Бахуса (Диониса). Представители многих винодельческих общин в языческие времена поклонялись этому жизнерадостному богу.

Но большинство исследователей придерживаются мнения, что вино, сотворенное Иисусом из воды, было лишь символическим. И если в Ветхом Завете этот алкогольный напиток ассоциировался с земной радостью, то в Новом Завете он олицетворяет радость духовную.

С данной точкой зрения согласна научный сотрудник кафедры религиоведения Елецкого госуниверситета Л.А. Соловьева – автор статьи «Святые покровители семейного благополучия в Православии», которая вышла в журнале «Культура. Духовность. Общество» (№ 3 за 2013 г.).

«Чудо в Кане Галилейской несет в себе символическое значение. Вода представляет собой повседневную жизнь, наполненную греховными помыслами, и момент свадьбы не исключение. Превращение воды в вино – это символ радости, взаимной любви супругов», – написала исследовательница.

То есть, стихи 1-11 второй главы Евангелия от Иоанна не следует воспринимать буквально. И вино, сотворенное Христом на свадьбе из воды, представляет собой лишь символический образ. Ведь в жизни жениха и невесты произошел переход от пресного одиночества (вода) к совместной жизни, наполненной любовью и радостью (вино).

Подведем итог

Тинторетто – великий мастер позднего Возрождения Венеции. По славе он не превзошёл, конечно, Тициана. Но последний не сильно его затмил.

Тинторетто был очень силён в изображении пространства, света и цвета. Его можно назвать предтечей импрессионизма и экспрессионизма.

Тинторетто оставил большое художественное наследие благодаря тому, что часто брался за бесплатные и дешевые заказы, а ещё работал феноменально быстро.

Многие его работы так и остались в церквях и дворцах Венеции. Лишь несколько из них когда-то попали в музеи других стран, в том числе в Россию.

***

Если Вам близок мой стиль изложения и Вам интересно изучать живопись, я могу отправить Вам на почту бесплатный цикл уроков. Для этого заполните простую форму по этой ссылке.

Перейти на главную страницу