Что такое монашество?

Православное монашество — это одна из форм жизни православных христиан, которые решают посвятить всю свою жизнь служению Богу и исполнению Церковных заповедей. Монашество имеет древние корни и является одним из столпов православной Церкви.

Монахи и монахини, живущие в монастырях, следуют строгим правилам и обетам, которые включают в себя соблюдение постов, молитву, труд и смирение. Они отрекаются от светской жизни и материальных благ, чтобы посвятить себя духовному деланию и служению своим ближним.

Человек, который желает стать монахом, во время пострижения к монашеский чин приносит Богу в присутствии епископа и братии определенные монашеские обеты – обещания, которые обязуется исполнять до самой смерти. Главные монашеские обеты:

- Послушание. Отсечение своей воли и следование воле Божией, которая открывается монашествующему через добровольное и смиренное послушание игумену и всей братии.

- Нестяжание. Искоренить из сердца сребролюбие, обрести свободу духа и беспристрастность к земным вещам, необходимые для следования за Христом.

- Целомудрие. Жизнь в целомудрии предполагает не только телесную чистоту, но и чистоту души, которая открывает монаху путь к сердечному познанию Бога.

Монашество считается одним из путей к спасению души в православной традиции. Монахи и монахини считаются образцами благочестия и преданности Богу, их молитвы и подвиги приносят пользу всей Церкви и миру.

Православное монашество имеет богатое наследие и играет важную роль в жизни Церкви, сохраняя древние традиции и передавая их будущему поколению.

Степени монашества

- Послушник: Монашеский подвиг начинается с послушничества. Мирянин постигает особенности иноческой жизни, берет на себя «послушание» и своим терпением и упорством, силой веры и намерения стать монахом доказывает право перехода на следующую ступень.

- Рясофор: Когда духовный наставник послушника видит, что его чадо демонстрирует твердость своего намерения, он благословляет послушника стать рясофором.

- Мантийный монах: Следующий этап – настоящий монашеский постриг. Человек произносит обеты, в которых полностью отрекается от мира, ему крестообразно постригают голову, и дают новое имя. Начинается новая жизнь, где собственные интересы уступают место служению Богу и людям.

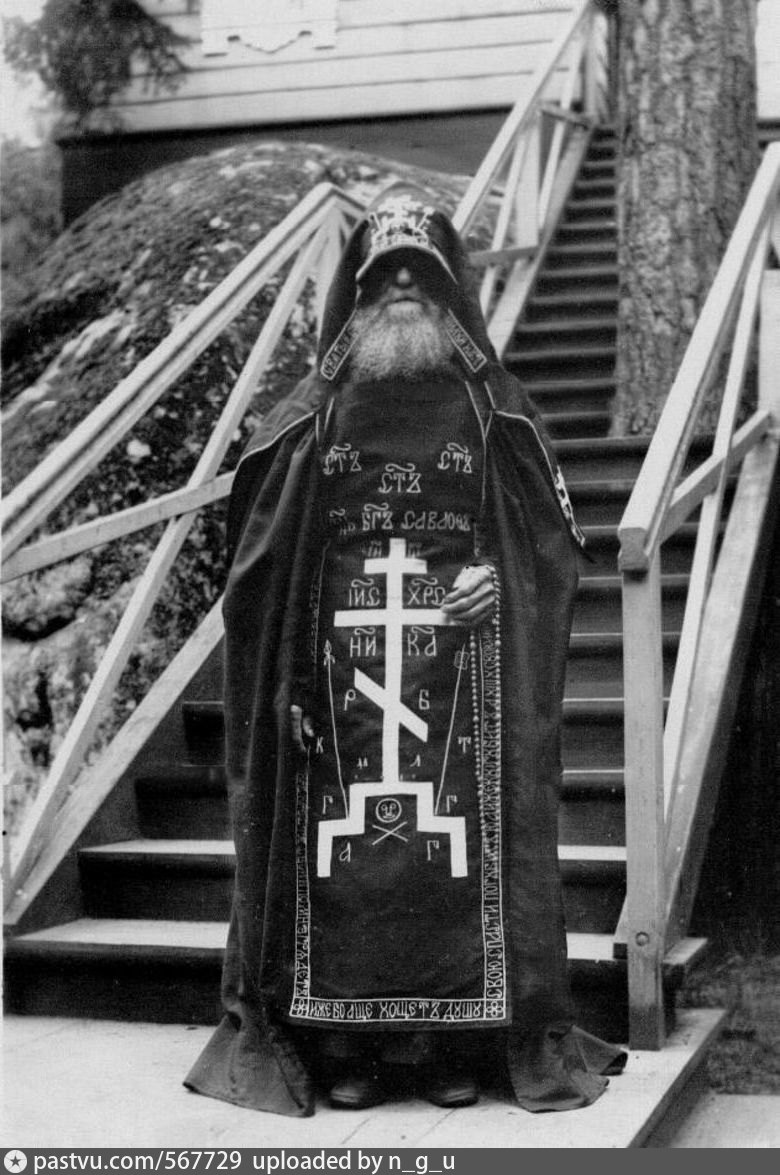

Схимник

Великая схима – это полное отречение от всего мира, даже от монастырского уклада. Монах, принявший схиму, снова получает другое имя, потому что отказывается от любой прежней жизни, живет уединенно в келье или в скиту. Схимники не участвуют в работах общих для монастыря. Их день состоит из непрестанной молитвы. Нередко схимники брали на себя обеты молчания или затвора. Подражая древним пустынникам, они берут на себя особенно великий духовный подвиг.

Монашество — легкий ли это путь?

В связи с тем, что Слово Христово апостолы распространяли по всей земле, уверовавшие люди начали вести аскетический образ жизни. Позже они объединялись в небольшие группки. Откуда произошел сам обряд пострига неизвестно. К нам дошел только тот факт, что сначала монахи давали обет безбрачия, а потом уже и другие обещания. Также в католической церкви был распространенным обряд при посвящении в монахи, который назывался «гуменцо».

Это слово означает особую стрижку – выбритый на голове круг. В православии не было такой традиции, наоборот: с некоторых пор священники и монахи стали носить длинные волосы и бороды.

Схимник — это кто?

Каждый христианин самостоятельно выбирает свой путь к духовному спасению. Это может быть и супружеская жизнь в христианском браке, и целомудренная безбрачная жизнь (монашество).

Как отдельный вид христианской жизни монашество оформилось в 4 веке в Египте. К этому времени относится появление первых монашеских общин. Их участники вели образ жизни, который отличался от поведения остальных верующих. Отличия этих отшельников относились как к внутренним изменениям (постоянная молитва, смирение), так и к внешним атрибутам (например, особое одеяние монаха).

В греческом языке «схима» означает «образ». Первоначально такое понятие относилось только к одежде. Со временем схимой стали называть саму степень монашества. Поэтому схимник — это монах, давших обеты (обещания) послушания, нестяжания и целомудрия.

Малая схима

Во время пострижения в малую схиму новопостриженный приносит обеты (обещания) соблюдать послушание, нестяжание и целомудрие. Святые Отцы считают, что во время пострига монаху дается особая благодать, это своего рода второе крещение. При постриге человеку дается новое имя.

Внешне монахи малой схимы отличаются своим облачением, которое имеет символическое значение.

Облачение малой схимы:

- хитон,

- параман,

- ряса,

- мантия,

- клобук,

- пояс,

- сандалии.

Ряса является повседневной верхней длинной одеждой, имеющей длинные широкие рукава. Ее черный цвет символизирует внутренний покой, бесстрастие и отрешение от мирской суеты.

Хитон представляет собой одежду из грубой ткани. Его носят под рясой. Это символ вольной нищеты и нестяжания.

Параманом называется квадратный плат с изображением креста и с написанными словами наставления сораспятия человека со Христом по отношению к светскому миру.

Параман носится на теле под одеждой. По его углам пришиты четыре шнура. Эти шнуры на спине образуется четырёхугольник, а спереди — крест. Духовный смысл парамана — непрестанное напоминание монаху о желании следовать за Христом.

Для торжественных случаев монах надевает мантию — длинный плащ без рукавов. Просторная мантия — это как бы ангельские крылья, которые напоминают о готовности монаха на совершение Божьего дела.

Клобук — это монашеский головной убор, имеющий форму расширенного кверху цилиндра. Его называют духовным «шлемом спасения» и «покрывалом послушания».

Также монахи всегда имеют при себе четки для непрестанного творения молитвы. Это их духовный меч.

Преподобный Паисий Святогорец называл четки «оружием против диавола».

Монашество в различных религиях

Традиция посвящать свою жизнь монашескому подвигу существует практически в каждой более-менее развитой религиозной традиции. Об этом свидетельствуют многочисленные доступные каждому человеку источники.

Безусловно, институт монашества является актуальным для общества в целом, а также для высоких духовных целей. Люди приходят в монастыри зачастую с совершенно разными целями. Кто-то бежит от мира, другие просто не смогли ничего достичь и решили выбрать духовный путь. Есть и такие, которые намеренно решили полностью отдать себя служению Господу, к примеру, преподобный Серафим Вырицкий, который вполне мог бы стать богатым купцом, но решил уйти в монашество.

Что значит принятие схимы

Верующий человек, который решил уйти в монашество и принять схиму, сначала становится иноком. На обряде пострига на его голове выстригают крест. Инок носит рясу — одежду черного цвета с широкими рукавами и плотно застегнутым воротником. Она символизирует отрешение от всего мирского и добровольное покаяние.

Как утверждают святые отцы, постриг в схимники можно сравнить с символическим вступлением в ряды Небесных воинов, чтобы начать изучение боевого искусства, которое так требуется для Божьей битвы. Новый схимник, только готовящийся принять на себя эту ношу, в самом начале принимает постриг малой схимы, приносит обеты послушания и целомудрия, принимает новое для себя имя.

Известные схимонахи

Преподобный Антоний Печерский

Основоположником русского монашества является основатель Киево-Печерского монастыря преподобный Антоний Печерский (10-11 век). В Русской Православной Церкви он почитается как «начальник всех русских монахов». С юных лет у преподобного появилось влечение к высшей духовной жизни. Монашеский постриг он принял на Афоне (Греция). Вернувшись на Русь, он поселился на берегу реки Днепр под Киевом, где вел отшельнический (одинокий) образ жизни. К нему стали собираться ученики, образовалась монашеская община. По его благословению был построен каменный Успенский Собор.

Мощи преподобного Антония находятся в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря. На иконах преподобный Антоний Печерский изображается в облачении великосхимника. По греческой традиции монашеский постриг бывает только двух степеней: рясофор и следующий за ним монашеский постриг, при котором дается сразу обеты великой схимы.

Преподобный Амвросий Оптинский

В 19 веке широкую известность имел схимонах Авмросий Оптинский (1812-1891), в миру Александр Михайлович Гренков. Родом он был из Тамбовской губернии. Учась в духовной семинарии, во время тяжёлой болезни дал обет уйти в монастырь. Однако по окончании семинарии сначала стал работать учителем в семье помещика, а затем преподавал в духовном училище.

Во время повторения болезни, преподобный посетил Троице-Сергиеву Лавру (Московская область), где от старца получил указание идти в Оптину пустынь (Калужская область). Там он в 1841 году был пострижен в рясофор, а в 1842 году принял малую схиму с именем Амвросий. В 1848 году его здоровье сильно ослабло. Было принято решение о постриге в великую схиму без изменения имени. Прославился преподобный Амвросий как прозорливый старец, который помог многим людям. В 1988 году Русская Православная Церковь причислила его к лику святых.

Преподобный Серафим Вырицкий

Одним из известных схимонахов 20 века является преподобный Серафим Вырицкий (1866-1949), в миру Василий Николаевич Муравьев. В мирской жизни он был крупным мехоторговцем, имел семью. Затем по совместному согласию они с женой ушли в монастырь: Василий — в Александро-Невскую Лавру (Санкт-Петербург) с именем Варнава, Ольга — в Воскресенский Новодевичий монастырь (Санкт-Петербург) с именем Христина.

В 1926 году преподобный принял схиму с именем Серафима. Долгое время он был духовником Александро-Невской Лавры. По состоянию здоровья ему пришлось переехать в поселок Вырицу (Ленинградская область), отчего он и известен как Вырицкий. К нему за советом и молитвенной помощью приезжали многие верующие. В 2000 году Русская Православная Церковь прославила его в лике святых.

Монашество на Руси

На Руси монахов именовали иноками. Это русское название, образованное через слова «иной». Также монахов и монахинь называли чернецом и черницей (из-за черного цвета одежды). Почему люди на Руси уходили добром в монахи и отрекались от мира? Потому что они видели смысл и цель всей своей жизни и своих трудов в посвящении их Богу, а также бессмысленность всего, что есть в этом бренном мире.

Первые монахи были отшельниками и пустынниками, они волей уходили от людей в пещеры и каменные ущелья, где проводили одинокую жизнь в трудах и молитвах перед очами Божиими.

Итак, ступени православного монашества:

- трудник – такой человек работает в монастыре и проживает там, посещает службы, может приобщаться к укладу, но не принимает обетов и не постригается, сейчас распространено принятие трудников во многих монастырях, нередко православные приезжают туда ежегодно на 2-3 недели как на своеобразный отдых, чтобы немного отвлечься от мирского и приобщиться к духовному;

- послушник – такой чин сразу получают пришедшие семинаристы и пономари, а также трудники, которые прошли через различные послушания, они благословляются духовенством и могут носить подрясники и скуфейки (это повседневная монашеская одежда);

- рясофор – начальная стадия монашества, послушник получает благословение носить рясу, четки и другие предметы монашеского обихода, но ему не дают нового имени, и он не принимает на себя каких-то суровых обетов, по сути, этот этап является преддверием самого монашества, он может длиться существенный период, рясофорный послушник решает какой выбрать дальнейший путь, помимо всего остального, может спокойно завершать монашескую «карьеру» и вернуться в мир;

- малая схима – тут, собственно, и начинается монашество как таковое, послушник принимает постриг в собственной обители и дает различные обеты, получает новое имя, причем этот этап состоит из двух: сначала идет иноческий (послушник становится иноком) постриг (тут обеты не так суровы), а следующим является мантийный постриг, который превращает послушника в настоящего монаха, который отрешается от мира и имеет собственной целью непрестанное духовное совершенствование, отсюда не существует обратной дороги, точнее, если такой монах разоблачиться, то последуют негативные последствия со стороны церковного института;

- великая схима – окончательный этап, когда снова меняется имя, выполняется новый ритуал пострига, обеты дополнительно утверждаются и могут стать более суровыми.

Таким образом, система внешних формальностей также представляет собой и систему духовного развития от простого человека, который иногда трудится в монастыре, до полного отрешения от мира и принятия обета непрестанной молитвы.

Подведем итоги

Изначально схимнический вариант монашества отличался от простого пострига отрешением от мирских дел, которое включало:

- отшельничество — даже если схимонахи обитают в монастырской обители, они поселяются в затворе, то есть какой-то отдельной пещере, далекой келье, вдали от остальной братии;

- непрестанная молитва – перешедшим в схиму этого типа более не требуется трудиться (хотя, как правило, по возможности они не пренебрегают изнурением плоти), они полностью посвящают себя практике непрестанной молитвы и духовного служения;

- суровые обеты: принятие схимы ангельского чина, как правило, подразумевает более суровые обеты и духовные подвиги, эти люди по большей части постники, столпники или достигают духовных высот путем других подвигов.

Данное краткое описание позволяет понять, что такое схима у православных христиан. Тем не менее, тема этим не исчерпывается, является весьма глубокой и интересной.

Если вы задумались о принятии монашеского чина, то не спешите с принятием решения. Прежде всего необходимо испытать свои силы и способности к этому высокому и многотрудному деланию. Многие священники перед окончательным вступлением в монастырь советуют пожить там какое-то ограниченное время, чтобы понять потянете ли вы этот подвиг.

К сожалению, случается так, что человек пожив некоторое время в монастыре разочаровывается в своих ожиданиях и отрекается от принесенных монашеских обетов и уходит мир, думая, что там его жизнь как-то наладится. Однако это не так. Такой человек, скорее всего, изменив своим обещаниям данным Богу, и уйдя из монастыря не обретает счастья в миру. К тому же и вечная участь такого «монаха» вызывает большие опасения. Будьте внимательны, дорогие братья и сестры!