Рождество Христово

Рождество Христово (полное название – Рождество по плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа) – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии. В православной традиции входит в число великих господских двунадесятых праздников и предваряется 40-дневным Рождественским постом. Празднование совершается 7 января (25 декабря по старому стилю).

Тропарь праздника: Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирови свет разума; в нем бо звездам служащии звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты востока. Господи, слава Тебе.

Перевод: Рождество Твое, Христе Боже наш, мир просветило светом знания; потому что тогда люди, служащие звездам, как богам, звездою научены покланяться Тебе – Солнцу правды, и признать Тебя Востоком свыше. Господи, слава Тебе.

Кондак праздника: Дева днесь Пресущественного раждает, и земля вертеп Неприступному приносит. Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют: нас бо ради родися Отроча младо, превечный Бог.

Перевод: Ныне Дева рождает Того, Кто превыше всего созданного и земля пещеру Неприступному приносит; ангелы с пастырями славословят; мудрецы же со звездою путешествуют, ибо для нас родился Младенец, Превечный Бог.

События праздника Рождества Христова

События праздника Рождества Христова подробно описываются в Евангелии от Матфея. Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее.

Но когда он помыслил это, – се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог. Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и принял жену свою, и не знал Ее, как наконец Она родила Сына Своего Первенца, и он нарек Ему имя: Иисус.

Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы* с востока и говорят: //*Мудрецы. где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: где должно родиться Христу? Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля.

Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему. Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец.

Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою.

Когда же они отошли, – се, Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его. Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью, и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: из Египта воззвал Я Сына Моего.

Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет.

Почему Ирод испугался рождения Христа?

Узнав от волхвов, что родился Царь Иудейский – Мессия Иисус Христос – царь Ирод приказал убить всех младенцев, опасаясь за свое положение.

Почему же Ирод так испугался? Во времена Иисуса все ждали прихода Мессии. Его ждали как могущественного Царя, враги которого будут повержены. Иисус же, как мы помним, появился на свет не во дворцах, а в хлеву и, Его первыми яслями стала миска для корма скота. Ирод не был глубоко верующим иудеем, поэтому приход Мессии интересовал его только с точки зрения политических амбиций. Мало того, что Ирод не был потомком Давида, а, значит, положение его в качестве официального правителя было и без того шатким, так еще и иудаизм принял не он, а его дед Антипа, потому что Хасмонейское Иудейское царство этого потребовало. Антипар, отец Ирода, захватил царский престол хитростью и силой. Он сам стал жертвой предательства и обмана. Ирод наказал предателей и взошел на царство. Власть переходила из рук в руки.

Взяв в жены внучку Гиркана II и реконструировав храм, Ирод пытался укрепить свои позиции. Но, будучи жестоким и подозрительным человеком, он позднее убил свою жену и трех сыновей, заподозрив их в сговоре. На фоне этих событий в Иерусалиме появились волхвы, требующие показать им Иудейского царя, и они явно имели в виду не Ирода. После этого он приказал убить всех младенцев. Это ужасное событие было одним из худших злодеяний Ирода.

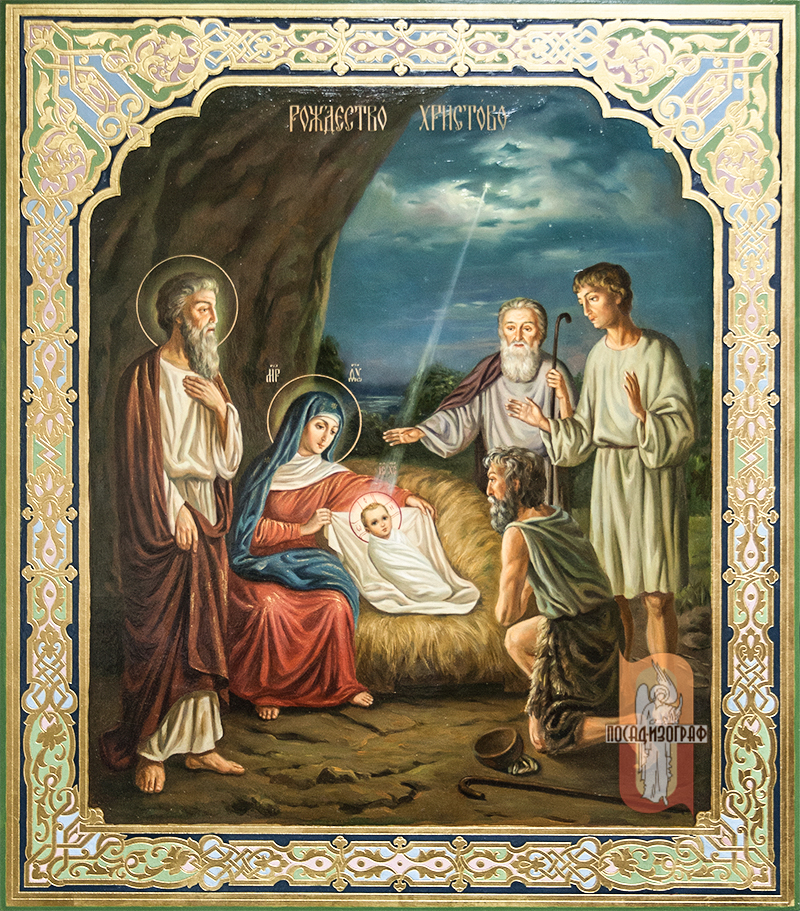

Иконография праздника

Иконография Рождества Христова складывалась постепенно, как и богослужение праздника, однако основные ее черты наметились уже в раннехристианский период. Самые древние из сохранившихся изображений Рождества Христова относятся к IV веку. В катакомбах святого Севастиана в Риме спеленатый Младенец представлен лежащим на одре, рядом – Богоматерь с распущенными волосами в античном одеянии.

Отличительными особенностями образов Рождества Христова на раннехристианских саркофагах являются изображение сцены не в пещере, а под своеобразным навесом, Богоматерь при этом не возлежит на одре, как в более поздних памятниках, а сидит рядом с Младенцем. У яслей Спасителя присутствуют животные – вол и осел – как исполнение пророчества Исаии: «Вол знает владетеля своего и осел – ясли господина своего, а Израиль не знает Меня, народ Мой не разумеет».

На одной из ампул Монцы (VI–VII вв.), служивших паломникам для переноса святой воды или елея, композиция Рождества Христова представлена в центре – среди других праздников. В этом памятнике отразились важные особенности византийской иконографии по сравнению с раннехристианской: навес больше не изображается, на заднем плане виден выход из пещеры, звезда располагается в центре вверху. Иосиф сидит у яслей в задумчивой позе, Богоматерь лежит. Отныне Она всегда будет изображаться с нимбом.

В целом иконография Рождества Христова сложилась к VII столетию. После периода иконоборчества сюжет будет часто изображаться в иконописи, миниатюре и декоративно-прикладном искусстве на основе общей схемы.

Постоянными элементами композиции становятся пещера и Вифлеемская звезда, приведшая волхвов ко Христу. Возможно, именно поэтому на некоторых поздних русских иконах и фресках (например, на фреске 1680 года из церкви Илии Пророка в Ярославле) сцену Рождества венчает фигура летящего ангела со звездой в руках.

Основная композиция Рождества (изображение спеленатого Младенца в яслях в пещере, животных у яслей, возлежащей Богоматери и сидящего Иосифа) в различных памятниках будет – особенно в VIII–IX веках – дополняться изображением ангелов, славословящих Господа, сценой Благовещения пастухам, сценами путешествия и поклонения волхвов Младенцу.

Чрезвычайно редко в иконах Рождества Христова фиксируется изображение пророка Исаии, предрекшего рождение Спасителя от Девы. Много вопросов вызывает и фигура старца в шкурах, беседующего с Иосифом (а иногда и с самой Богоматерью) – это изображен диавол, который искушает Иосифа.

Иконы Рождества Христова на Руси

На Руси образы Рождества были чрезвычайно популярны. Конечно, русские иконописцы следовали византийской иконографической схеме, но дополняли ее различными подробностями и деталями. Рождественский цикл уже в XI–XII столетиях почти всегда представал в расширенном варианте, в который включалось, к примеру, не только поклонение волхвов, но и их путешествие со звездой.

В связи с обзором монументальных ансамблей следует отметить, что в византийской и русской живописи рассматриваемому сюжету уделялось особое место. Чаще всего Рождество Христово изображалось в паре с Успением Богоматери: сюжеты находились друг напротив друга, например на южной и северной стенах. Это символическое противопоставление рождения во плоти и нового рождения после смерти для жизни на небесах подчеркивалось схожими иконографическими мотивами. В Рождестве Спаситель в пеленах лежит в яслях, а в Успении Христос держит в руках душу Богоматери, представленную в виде спеленатого младенца. Подобно тому, как Господь вверил Себя Пресвятой Деве в Рождестве, Богоматерь вверила свою душу Христу во Успении. Наглядное сопоставление в храмовом пространстве этих сюжетов знаменательно потому, что они иллюстрируют начало и завершение истории спасения – от Боговоплощения до вознесения нетленной плоти Пречистой Матери.

Особую популярность на Руси получили иконы с изображением Собора Богоматери. Этот праздник отмечается на следующий день после Рождества Христова и по смыслу и характеру богослужения тесно с ним связан. 26 декабря (по новому стилю – 8 января) христиане чествуют Пресвятую Деву как Матерь Сына Божия, послужившую тайне Боговоплощения.

О чем рассказывает икона?

В центре, на ложе, полулежит Богоматерь, опираясь на руку, ее лик похож на лик Владимирской иконы Богоматери. Лицо Девы Марии задумчиво и потрясено свершившимся, хотя она не устала, ведь ребенок родился чудесным безболезненным образом. Рядом, в кормушке для животных, лежит спеленатый Младенец, над ним стоят животные — вол и осел.

Помещение животных к Господу, не только подчеркивает то, что в Вифлееме не нашлось места для Мессии, сколько подтверждает слова пророка Исаии. Также изображение животных носит символический прообразовательный смысл:

- Вол символизирует еврейский народ, который ждал Спасителя.

- Осел – весь языческий мир, который после рождения Христа стал причастен благодати и спасению.

Встречаются эти два мира в пещере Вифлеема, и неважно происхождение человека, главное, чтобы все пришли к Господу. Рядом с чудным Младенцем стоят, склонившись, еще несколько ангелов.

Почему рождественский символ — елка?

В исторических источниках впервые рождественская елка упоминается в 1419 году: во Фрайбурге местные пекари украсили дерево фруктами, орехами и булочками, чтобы порадовать детей.

В России праздничную елку попытался «насадить» Петр I, но к Рождеству Христову это отношения не имело — еловые ветки украшали город к Новому году. Рождественские елки появились благодаря приехавшим в Петербург немцам в начале XIX века и привлекли сначала высший свет.

Лишь к концу XIX века ель и в России становится и народным рождественским символом. Сегодня рождественскую и новогоднюю елку можно встретить также у других православных христиан Востока. Заметим, что ель, как постоянно зеленое дерево, может символизировать жизнь. Отметим, что Сам Христос, Который есть жизнь (Ин.14:6), аллегорически сопоставлял Себя с зеленеющим древом (Лк.23:31).

Богословское содержание праздника Рождества

Рождество Христово – праздник Боговоплощения; кратко суть праздника можно выразить фразой: Бог явился во плоти («Слово стало плотию» — Ин.1:14). Если же говорить более подробно, то в песнопениях служб праздничного цикла можно выделить следующие темы:

- Разрешение греха прародителей. В песнопениях говорится об обновлении Адама (Христос, приняв человеческую природу, соединил ее с Божеством и тем самым освятил, обновил) и преодолении проклятия Евы (Еве было возвещено, что все женщины будут рождать в мучениях, однако Богородица, родив Христа безболезненно, фактически отменила действие этого проклятия).

- Просвещение людей, находившихся во тьме греха. Тема просвещения и света присутствует уже в тропаре — древнейшем песнопении праздника, где говорится о том, что Рождество Спасителя явило миру «свет разума», а Сам Христос называется «Солнцем Правды».

- Истощание (кенозис) Христа в Воплощении. Слово Божие, Вторая Ипостась Пресвятой Троицы, приняв человеческую плоть, смирил Себя, «истощил», претерпел тяжкие страдания (понятно, что применительно к Божеству о страданиях можно говорить лишь образно, условно) при соединении с нашим бренным, греховным и ограниченным естеством. «Человек настолько ниже, так бесконечно ниже Бога, что стать Богу человеком это все равно было, это хуже было, чем стать царю рабом». В этой теме проявляется особенная догматическая параллель с Пасхой: «Воплощение Сына Божия, будучи Его “истощанием”, явилось для Него своего рода крестом, первым крестом, может быть, не менее тяжелым, чем крест последний, настоящий».

- Соединение неба и земли. «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом» — эта святоотеческая формула близка и песнопениям праздника Рождества Христова. Данная тема, например, явно выражена во 2-й стихире литии: «Небо и земля днесь совокупишася, рождшуся Христу: днесь Бог на землю прииде, и человек на небеса взыде».

- Радость всей твари — один из распространенных мотивов рождественских песнопений. Особенно характерно этот мотив выражен в стихире литии на «И ныне»: «Ликуют Ангели вси на небеси, и радуются человецы днесь: играет же вся тварь рождшагося ради в Вифлееме Спаса Господа, яко всякая лесть идольская преста, и царствует Христос во веки».

- Прославление Богородицы. Рождество Христово можно назвать самым «Богородичным» праздником среди Господских по идейному содержанию молитвословий. Потому хвалебные воззвания в адрес Пресвятой Девы часто встречаются в песнопениях праздника. Отметим следующую стихиру: «Приидите, воспоим Матерь Спасову, по Рождестве паки явльшуюся Деву: радуйся, Граде одушевленный Царя и Бога, в немже Христос пожив, спасение содела. С Гавриилом воспоем, с пастырьми прославим, зовуще: Богородице, моли из Тебе Воплощеннаго спастися нам» (3-я хвалитная стихира).

Молитва, читаемая в праздник Рождества Христова

Знать события праздника, иконографию, а также богословское содержание, несомненно, важно, однако все праздники Церковь устанавливает в первую очередь для нашей духовной пользы и молитвы. Поэтому первейшим делом в праздник Рождества Господа Иисуса Христа для нас должно стать посещение Божественной Литургии (в этот день она обычно совершается ночью), а также личная молитва ко Господу.

В этот день Господь начал дело спасения всего человеческого рода, поэтому лучше всего молиться не о своих нуждах и проблемах, а поблагодарить Бога за все Его милости к нам, за то, что Он родился и даровал возможность спасения каждому из нас, а также попросить прощения своих грехов, которыми мы оскорбляем Его и лишаем себя участия в спасении и Царстве Божием. Молиться можно как своими словами, так и словами написанных молитв, например, можно читать эту молитву:

О́, Сладча́йший Иисýсе, Сло́ве Бо́жий, Сы́не Де́вы, Тебе́ нас pа́ди на земли́ я́вльшагося вся тваpь испове́да бы́ти Твоpца́ и Влады́кy вся́ческих, во́лны моpски́я смиря́хуся под но́зе Твои́, yмолка́хy ве́тpы Твои́м повеле́нием, ме́pтвии сло́вом Твои́м возстава́ху, со́лнце Тебе́ yмиpа́ющy поме́pче, земля́ о Тебе́ потpясе́ся, не́бо Тебе́ возходя́щy отве́pзеся.

Тем ýбо и ны́не мо́лим Тя, pаби́ Твои́, Влады́ко, ути́ши вся на́ша помышле́ния и чýвства сеpде́чная, запpети́ волне́нию стpасте́й, возста́ви ны от сме́pти гpехо́вныя, сотвоpи́, да пpед све́том любве́ Твоея́ поме́pкнyт нам вся сла́вная и кpа́сная сýетнаго ми́pа, да потpясýтся тре́петом дýши на́ша и отве́pзyтся сеpдца́ прия́ти Тя Hевече́pняго Све́та, пpосвеща́ющаго вся́каго челове́ка, гpядýщаго в миp.

Сподо́би ны́не изы́ти любо́вию в сpе́тение Тебе́, низходя́щемy на зе́млю нас pа́ди, и в день исхо́да на́шего от вpе́меннаго жития́ сего́ yсpя́щи нас, восходя́щих от земли́, милосе́pдием Твои́м, пpиими́ в Небе́сныя Твоя́ селе́ния и сотвоpи́ пpича́стники сла́внаго Ца́pствия Твоего́, да со А́нгелы святы́ми пое́м и сла́вим Тя, Спа́са дyш на́ших, со Безнача́льным Твои́м Отце́м и с Пpесвяты́м Дýхом, Еди́наго в Тpо́ице Бо́га, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва че́сть и поклоне́ние во ве́ки ве́ков. Ами́нь.

Дорогие братья и сестры, будем помнить о той великой Цене, которую принес Господь ради нашего спасения и вечной жизни! В праздник Рождества Христова вновь и вновь будем задумываться об этом, о смысле жизни, о своей жизни, просить прощения своим грехам, а главное – благодарить Господа за Его воплощение и спасение человеческого рода!

Вместе с волхвами в день праздника и во всякий день года будем взывать: Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение! Да хранит Милосердный Господь вас и ваших близких от всякого зла!